近日,中国农业科学院西部农业研究中心杨作仁研究员团队在棉花表型组学领域取得进展。研究团队创新性地融合无人机多光谱遥感与深度学习算法,成功构建了大田尺度下棉花黄萎病(Verticillium wilt)抗性种质高通量筛选模型,为棉花抗病育种提供了新的思路。该研究成果以“Multi-temporal chlorophyll content inversion via UAV-based multispectral imaging and deep learning for high-throughput screening of Verticillium wilt-resistant cotton germplasm”为题发表于农业信息科学领域国际权威期刊《Computers and Electronics in Agriculture》(中科院“农业综合”与“计算机”双领域1区Top,IF=8.9)。

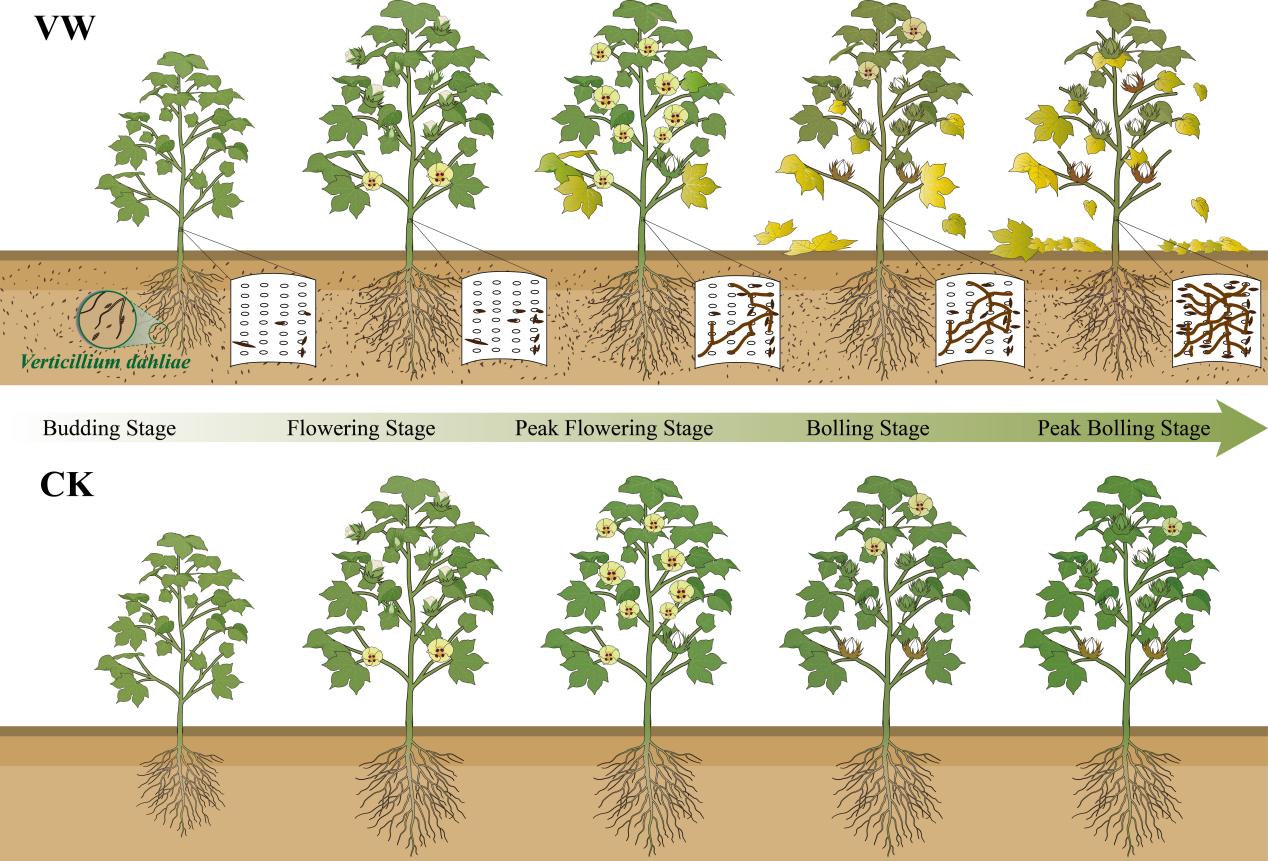

棉花黄萎病是威胁全球棉花生产的极具危害性土传病害,被称为“棉花癌症”。大丽轮枝菌通过根系侵染棉株维管束,导致叶片萎蔫、维管褐变及光合系统崩溃,最终导致产量大幅降低。传统抗病种质筛选依赖人工田间观察,存在效率低、周期长、主观性强等瓶颈。在棉花感染大丽轮枝菌后,症状出现之前的潜伏期,实现准确检测仍具有挑战性。近年来,随着无人机低空遥感在精准农业中的快速发展,显著提高了作物大田表型数据的采集效率,通过无损、高通量、精准获取大规模尺度的表型信息,对棉花抗病种质筛选提供了巨大助力。

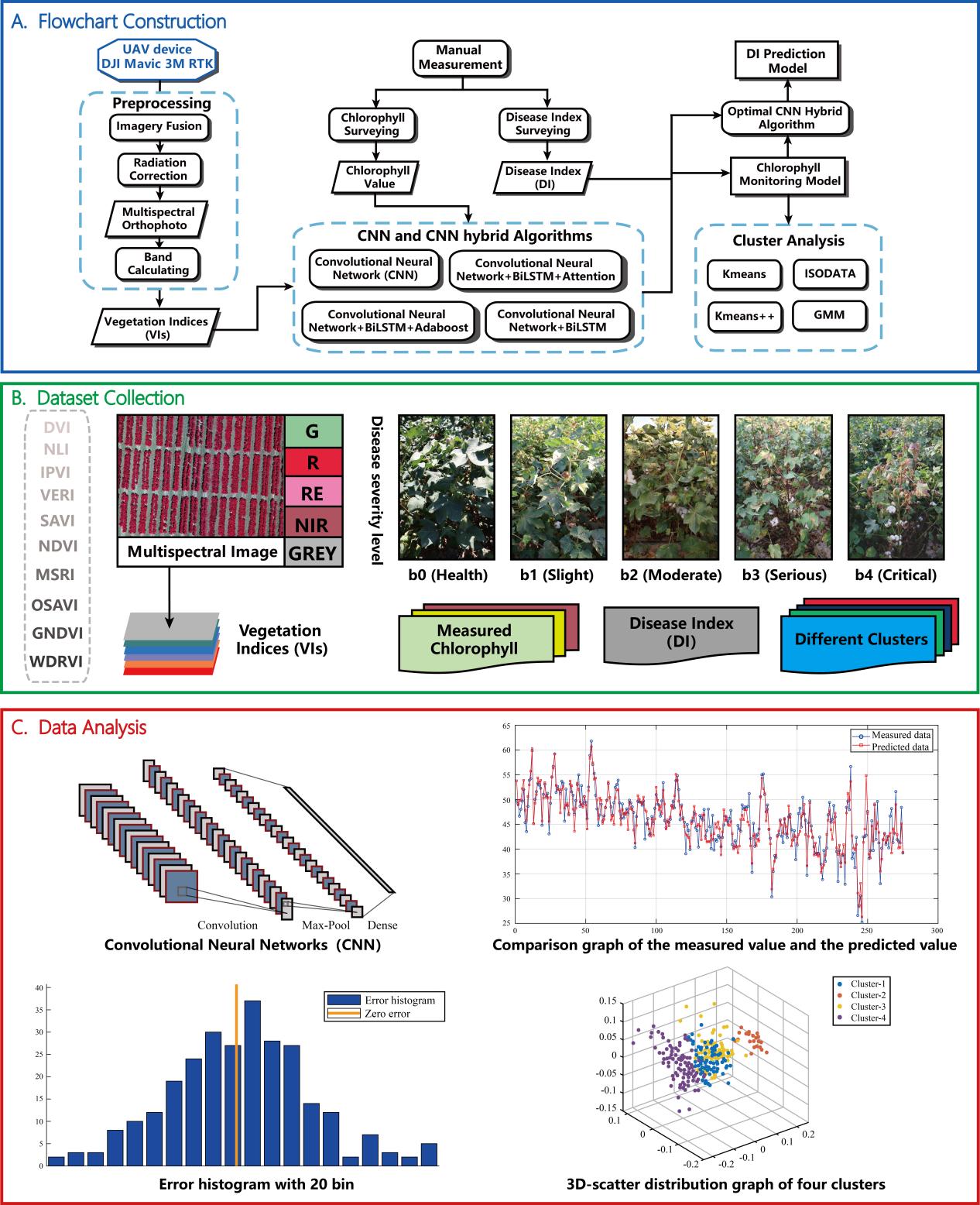

大丽轮枝菌穿透细胞壁,会破坏根部维管组织并迅速繁殖,产生大量小孢子,并通过植物传导系统向上运输,扩散至棉花的茎、枝和叶。这一过程导致叶片微观结构显著改变,光合活性降低,叶绿素含量减少,使叶片变黄,从而引起光谱信息变化。因此,棉花冠层叶绿素的变化能有效反映大丽花黄萎病的感染程度。研究团队基于以上特点,通过无人机低空遥感技术高通量精准监测冠层叶绿素含量,并通过多时序的叶绿素聚类分析,在大田环境下成功筛选出具有不同抗性的棉花种质。研究团队建立的“遥感监测-模型解析-聚类筛选”技术链有效解决了大田抗病种质鉴定筛选的时效性难题,不仅提升了大田黄萎病早期预警并及时干预的管理能力,更为作物抗病表型组学研究提供了新的视角,对保障产业安全具有重要意义。

西部农业研究中心杨作仁研究员、范李强助理研究员为该论文通讯作者,许博玮研究实习员、杨佳洁研究实习员和陈德勇研究实习员为该论文第一作者,刘乐博士和赵如梦研究实习员等参与了研究工作。该工作得到国家重点研发项目、自治区重大专项、自治区自然科学基金、新疆作物基因编辑与种质创新重点实验室等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110791

实验设计与模型构建

大丽轮枝菌侵染下叶绿素动态变化模式图